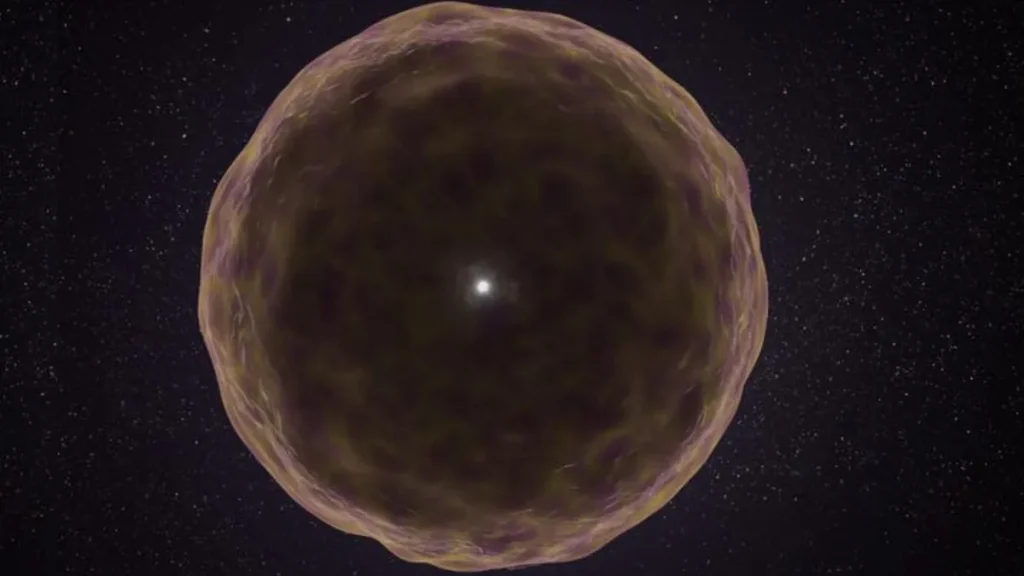

La supernova SN2021yfj, rilevata a 2,2 miliardi di anni luce, ha messo in evidenza caratteristiche chimiche atipiche rispetto alle esplosioni stellari conosciute fino ad oggi. A differenza di quanto osservato in molte altre supernove, questa ha mostrato tracce predominanti di elementi pesanti come silicio, zolfo e argon, segnali chiave di una stella quasi completamente spogliata degli strati esterni. Lo studio di questo evento fornisce informazioni precise sulla struttura interna delle stelle massicce prima della loro morte e suggerisce nuovi dettagli sulla dinamica delle supernove.

La supernova sn2021yfj e la sua composizione chimica fuori dal comune

La supernova SN2021yfj è stata individuata grazie a emissioni luminose generate da materiale espulso che, collidendo con strati precedenti, ha prodotto segnali unici. A 2,2 miliardi di anni luce dalla Terra, essa si distingue per uno spettro chimico che non presenta idrogeno o elio come nella maggior parte delle supernove, ma tracce abbondanti di silicio, zolfo e argon. Questi elementi provengono dagli strati profondi della stella progenitrice, mai osservati in modo così evidente prima d’ora. Tale scoperta indica una perdita quasi totale degli strati superficiali, evento raro e fondamentale per comprendere i meccanismi che portano alla morte di stelle massicce.

Il fatto che la composizione rispecchi l’interno più profondo di una stella massiccia permette agli scienziati di osservare i prodotti della fusione nucleare che avviene a pressioni e temperature estreme. SN2021yfj si configura quindi come un laboratorio naturale per studiare da vicino le fasi finali di grandi stelle, aprendo nuove possibilità di interpretazione della vita stellare e dei processi chimici che avvengono prima di una supernova.

Leggi anche:

Struttura a strati nelle stelle massicce e ruolo della fusione nucleare

Le stelle con masse da dieci a cento volte quella del Sole si sviluppano in modo stratificato: elementi più leggeri si distribuiscono negli strati esterni, mentre i più pesanti si accumulano nei nuclei. La produzione di energia si basa su reazioni di fusione nucleare che iniziano con l’idrogeno e poi procedono verso elementi progressivamente più pesanti, fino al ferro. A differenza del Sole, che concluderà il suo ciclo fondendo idrogeno in elio tra miliardi di anni, le stelle più grandi spingono la fusione a livelli più avanzati.

Questa stratificazione determina quali elementi si trovano negli strati superficiali o profondi: tipicamente si osservano idrogeno e elio nell’atmosfera esterna. In SN2021yfj però, sono stati rilevati elementi più pesanti, segno che la perdita di strati superficiali è stata talmente pronunciata da esporre zone interne normalmente nascoste. La stratificazione e le reazioni di fusione in profondità assumono quindi un significato cruciale per capire come avviene la fine esplosione e come vengono rilasciati diversi elementi nell’universo.

Le ipotesi alla base dell’esplosione e i fenomeni di instabilita di coppia

Per spiegare la natura estrema di SN2021yfj, gli scienziati suggeriscono che la stella abbia subito episodi di instabilità di coppia. Questi fenomeni si manifestano quando processi di fusione nucleare si riaccendono improvvisamente, rilasciando enormi quantità di energia che spazzano via gli strati esterni in più fasi. In pratica, la stella si libera gradualmente dei suoi gusci esterni, prima di esplodere definitivamente in supernova.

La collisione di questi materiali espulsi tra loro genera l’emissione luminosa con cui è stata osservata SN2021yfj. Questo modello riproduce bene l’aspetto “spogliato” della stella prima dell’esplosione, ma resta una teoria sulla quale la comunità scientifica mantiene un approccio cauto. Essendo finora questo caso l’unico riconosciuto di questo tipo, la conferma definitiva richiede ulteriori osservazioni.

Conseguenze della scoperta per lo studio della vita e della morte delle stelle

L’osservazione di SN2021yfj offre nuovi dati concreti sulle fasi finali delle stelle massicce e sulla loro struttura interna. Questi risultati aiutano a migliorare la conoscenza delle modalità con cui si formano elementi chimici nell’universo, soprattutto quelli pesanti come silicio o zolfo, fondamentali per la composizione dei pianeti e della vita stessa.

Inoltre, comprendere meglio le cause e le dinamiche dietro esplosioni così estreme permette di studiare la nascita di oggetti compatti come stelle di neutroni e buchi neri. Il fenomeno osservato conferma che la perdita degli strati superficiali può influenzare in modo decisivo la chimica e la fisica di queste esplosioni. Gli astronomi ora aspettano ulteriori eventi simili per affinarne la comprensione e per saggiare la validità delle ipotesi sull’instabilità di coppia.