I dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb stanno spingendo gli scienziati a riconsiderare alcuni aspetti fondamentali della struttura del nostro universo. Un recente studio ha analizzato il comportamento di centinaia di galassie distanti e ha scoperto un fenomeno inatteso: una netta preferenza nel senso di rotazione delle galassie. Questo ha aperto nuove piste di ricerca, includendo l’ipotesi affascinante che potremmo trovarci all’interno di un buco nero con rotazione. La scoperta scuote alcune delle assunzioni base della cosmologia, come l’uniformità isotropica dello spazio.

L’analisi delle galassie lontane e il loro senso di rotazione

Un gruppo di ricercatori ha esaminato 263 galassie sparse in varie porzioni dell’universo osservabile. Al centro dello studio c’è un dato rilevante: circa due terzi delle galassie ruotano in senso orario, mentre solo un terzo in senso antiorario. Questa distribuzione sbilanciata è significativa, perché contrasta con il principio di isotropia. Secondo quel principio, l’universo dovrebbe apparire simile da qualunque punto di osservazione, senza preferenze di direzione. Quindi, attesa statistica, ci si aspetterebbe un equilibrio quasi perfetto tra i versi di rotazione delle galassie.

La scoperta pone un problema importante: l’asimmetria osservata non è compatibile con le attuali teorie cosmologiche classiche. Siccome il campione preso in esame è piuttosto ampio e le galassie sono molto distanti tra loro, il fenomeno sembra diffuso e non locale. Questa anomalia ha spinto a formulare ipotesi innovative sulla natura profonda dell’universo e il suo possibile stato originario.

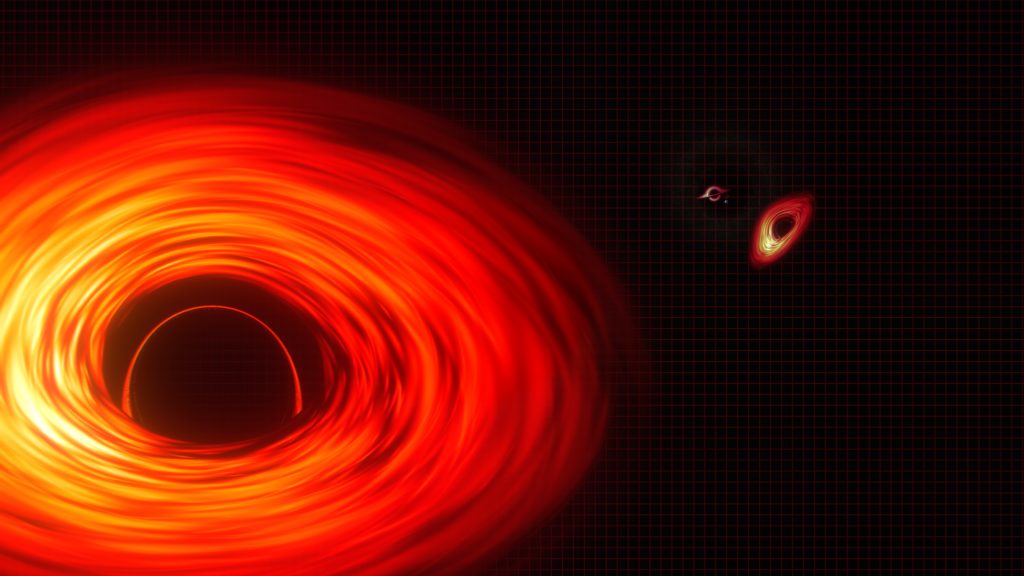

La teoria del buco nero rotante e la nascita dell’universo

Una delle spiegazioni più suggestive arriva dal fisico Poplawski, che propone di vedere l’universo come una sorta di figlio di un buco nero rotante. Secondo questa idea, l’universo non sarebbe né infinito né semplicemente espandibile nello spazio ordinario, ma confinato all’interno di una struttura complessa generata da un buco nero con rotazione. All’interno di questo oggetto cosmico, lo spaziotempo si torce in modo tale da evitare la singolarità che si immagina al centro di un buco nero classico.

In pratica, il processo di formazione dell’universo potrebbe aver ereditato l’asse di rotazione del buco nero, trasmettendo un moto rotatorio che si riflette nel comportamento delle galassie. Questo spiegherebbe l’asimmetria nel verso del loro giro, poiché il cosmo intero porterebbe una sorta di “memoria dinamica di quell’asse”. Il modello implica una forte revisione delle nostre idee sull’origine e la geometria dell’universo, aprendo scenari che sembrano usciti da un film di fantascienza, ma supportati su dati reali.

L’ipotesi del punto di osservazione e l’effetto doppler

Accanto alla possibilità del buco nero rotante c’è una spiegazione più tradizionale, che coinvolge il punto da cui osserviamo l’universo. La Terra orbita attorno al centro della Via Lattea, e questo movimento potrebbe alterare la percezione della luminosità e del movimento delle galassie nel cielo notturno. L’effetto Doppler, che modifica la frequenza della luce in base al moto relativo, fa apparire alcune galassie leggermente più luminose rispetto ad altre.

Questa differenza fa sì che le galassie ruotanti in una direzione risultino più visibili e quindi sembrino prevalere numericamente. Secondo questa ipotesi, l’universo rimarrebbe isotropo in senso assoluto, e la discrepanza sarebbe solo un’illusione legata alla nostra posizione. Il limite di questo modello è che la differenza generata dall’effetto Doppler è minima e da sola fatica a giustificare una tale percentuale di squilibrio. Resta possibile, però, che una combinazione di fattori astronomici possa influenzare l’osservazione.

Le implicazioni scientifiche della scoperta

Questa situazione ha riportato al centro del dibattito alcune domande fondamentali. In primo luogo: quali sono i limiti della nostra conoscenza sulla struttura dell’universo? Se davvero siamo dentro un buco nero rotante, tante solide convinzioni sulla cosmologia devono essere riviste. La questione solleva temi cruciali su come lo spaziotempo si comporta in condizioni estreme e su come le leggi fisiche che conosciamo si adattino a scale gigantesche.

In secondo luogo, l’osservazione di questa asimmetria invita ad applicare nuovi metodi di indagine che tengano conto della geometria e della dinamica a livello cosmico. La comunità scientifica ha bisogno di ulteriori dati e osservazioni, possibilmente con future missioni spaziali o con approfondimenti sul James Webb. La scoperta coincide con un momento di grandi progressi nell’astronomia, che promette di chiarire molte incertezze. Potremo così verificare se questo universo asimmetrico è qualcosa di reale oppure un effetto legato alla nostra posizione nello spazio.

La cosmologia moderna resta un campo aperto, e le sfide poste dai dati di James Webb sono pronte a stimolare nuove distruzioni concettuali intorno alla natura dell’esistenza e dello spazio che ci circonda.