Nuove evidenze dall’aumento dello zolfo nelle fumarole dei Campi Flegrei e le implicazioni per il bradisismo

Lo studio recente sulle fumarole della Solfatara, nei Campi Flegrei, mette in luce un’anomalia significativa nelle emissioni di gas, specialmente per quanto riguarda l’aumento dell’idrogeno solforato. Questa scoperta riguarda la risalita di gas magmatici da profondità tra 6 e 9 km sotto la caldera vulcanica, un fenomeno strettamente legato al meccanismo noto come bradisismo. Il lavoro scientifico, condotto da esperti dell’Osservatorio Vesuviano e diverse università internazionali, aggiorna la comprensione sulle dinamiche sotterranee di questa zona vulcanica e rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per il monitoraggio futuro.

L’aumento dello zolfo nelle fumarole della solfatara e la sua origine magmatica

Le fumarole della Solfatara sono uno degli indicatori più diretti dell’attività vulcanica sotto i Campi Flegrei. Dal 2018 in poi, i rilevamenti mostrano un aumento delle concentrazioni di idrogeno solforato, un gas contenente zolfo che si sprigiona dal sistema idrotermale. Analisi chimiche dettagliate hanno confermato che questa variazione non è dovuta a semplici fenomeni di alterazione superficiale o reazioni a bassa temperatura, ma a un contributo crescente di gas magmatici risalenti da profondità tra 6 e 9 chilometri.

Questi gas, portati dal magma che lentamente si muove verso l’alto, riscaldano la zona idrotermale sottostante e influenzano direttamente i processi geochimici all’interno dei minerali che contengono zolfo. La rimobilizzazione dello zolfo intrappolato in questi minerali genera le anomalie nelle fumarole, modificando la composizione chimica dei gas che raggiungono la superficie. Lo studio applica metodi analitici avanzati e numerosi campionamenti regolari, presentando un quadro ben fondato di come si muovano i fluidi magmatici in profondità.

I campi flegrei e le nuove chiavi per comprendere il fenomeno del bradisismo

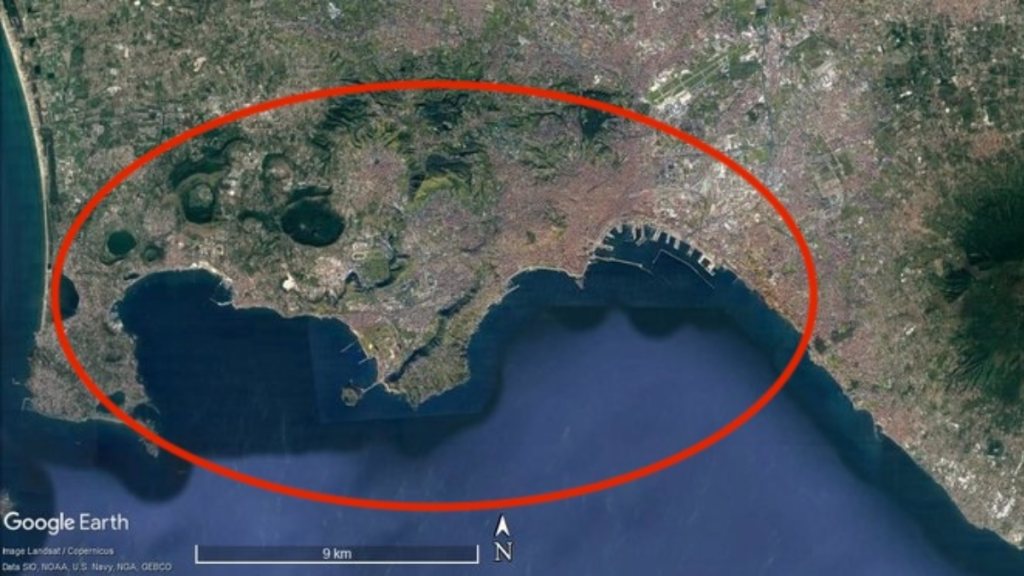

I Campi Flegrei sono una vasta caldera vulcanica alla periferia di Napoli, da tempo sotto osservazione per il fenomeno del bradisismo. Questo fenomeno consiste nel lento sollevamento e abbassamento del terreno provocato da movimenti di magma e attività idrotermale sotto la superficie. Negli ultimi anni l’area ha mostrato segnali insoliti, come un sollevamento superiore al metro e un aumento di eventi sismici, che hanno destato particolare attenzione nelle comunità scientifica e civile.

La ricerca sull’anomalia dello zolfo nelle fumarole offre nuove informazioni sulle dinamiche interne. Il trasporto crescente di gas magmatici verso la superficie provoca il riscaldamento del sistema idrotermale, un elemento che concorre all’amplificazione del bradisismo e alla sismicità nelle zone limitrofe. Questi cambiamenti, pur non segnalando un rischio imminente di eruzione, impongono di mantenere un monitoraggio rigoroso in modo da rilevare rapidamente eventuali segni di evoluzione pericolosa.

L’importanza di una raccolta dati continua e di analisi chimiche approfondite

La comprensione attuale deriva da una raccolta dati che si estende per oltre quarant’anni, con campioni di gas presi regolarmente nelle fumarole della Solfatara. Questo archivio scientifico, tra i più estesi al mondo per composizione di gas vulcanici, è stato integrato con modelli numerici che interpretano l’origine e il percorso dei gas magmatici. Il confronto tra dati storici e recenti ha permesso di individuare chiaramente l’aumento dello zolfo e la sua origine profonda.

La ricerca sottolinea l’utilità di sistemi di monitoraggio continui, in grado di catturare variazioni anche minute nella composizione dei gas. Nuove tecniche analitiche più sofisticate potranno in futuro fornire dettagli ancora più precisi sui processi interni al vulcano, con risvolti decisivi per la sicurezza della popolazione che vive attorno ai Campi Flegrei. La possibilità di prevedere cambiamenti nelle emissioni di gas rappresenta uno strumento fondamentale per gestire il rischio vulcanico in quest’area densamente abitata.

Lo studio pubblicato su Nature Geoscience conferma che, anche senza segnali immediati di eruzione, l’attività interna ai Campi Flegrei presenta fenomeni complessi e in evoluzione. Tenere sotto controllo variabili come la composizione delle fumarole e l’attività sismica continua a essere una priorità per gli esperti, così da comprendere meglio il comportamento di questa caldera e proteggere le comunità locali.