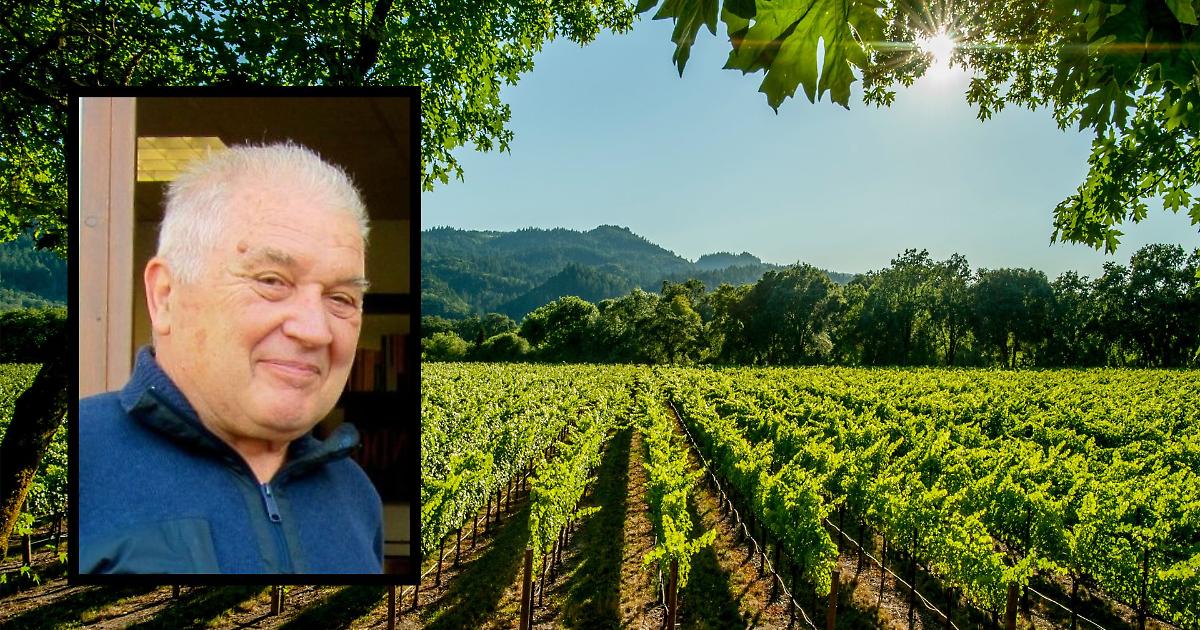

Il 17 luglio 2025, a Ivrea, si sono stretti intorno a Luigi Ferrando produttori, amici e appassionati per ricordare un uomo che ha trasformato un angolo difficile del Piemonte nel cuore di un’identità vitivinicola unica. La sua vita è stata un viaggio lungo decenni, segnati da un rapporto profondo con la vigna e la terra di Carema, in cui ogni bottiglia racconta storie di fatica, tradizione e radici antiche. Una testimonianza che va oltre il vino e si lega alla cultura e al lavoro di generazioni intere.

Le origini della famiglia ferrando e la trasformazione in vignaioli a carema

La storia di Luigi Ferrando affonda le radici nel 1890, quando il suo bisnonno Giuseppe lasciò Acqui per stabilirsi a Ivrea, cercando di introdurre il vino piemontese in Valle d’Aosta. In quella fase la famiglia aveva un ruolo da commercianti, occupandosi di botti e damigiane senza occuparsi direttamente delle vigne. Tutto cambiò nel 1957, quando Luigi, ancora giovane, insieme al padre decise di puntare sul Nebbiolo di Carema, una scelta rischiosa data la natura del territorio.

Carema è infatti un piccolo anfiteatro naturale sulle montagne del Canavese, caratterizzato da terrazzamenti scavati a mano e pendii quasi verticali. Le viti lì non sono semplicemente coltivate, ma sono eredi di un’agricoltura che si perde nei secoli, con colonne doriche a sostegno delle pergole che richiamano l’epoca romana. Supportare una coltivazione così impegnativa richiede dedizione estrema, ma Luigi vide in quella fatica la propria patria e la possibilità di far rinascere un vino dimenticato.

Leggi anche:

La viticoltura estrema di carema tra terra poco profonda e lavoro intensivo

La particolarità di Carema risiede in una profondità di terreno che può arrivare a trenta centimetri, sopra una roccia impervia. Questo rende ogni ettaro un impegno di ore di lavoro notevolmente superiore rispetto ad altre zone vitivinicole come le Langhe. Luigi Ferrando raccontava che se altrove servono circa 500 ore annue per un ettaro, a Carema ne servono almeno 2000, distribuite tra potature, raccolta e cura delle piante. Questo rappresenta una viticoltura totalizzante, quasi una lotta quotidiana con la natura.

L’impostazione del lavoro a Carema non si limita alla coltivazione, ma spazia anche nell’arte della vinificazione. La cantina di Ferrando scavata nella roccia esprimeva proprio il massimo di questo legame con il territorio. L’evoluzione tecnica, dalle grandi botti tradizionali alle barrique più contenute, è stata accompagnata da soluzioni pratiche per mantenere la giusta temperatura, come la stufa installata dopo il suggerimento di un amico. Ogni dettaglio era pensato per rispettare le condizioni particolari della zona e valorizzare il Nebbiolo.

Ferrando tra resistenza all’abbandono e la difesa di un’identità rurale

Luigi Ferrando non ha solo prodotto vino, ma ha sostenuto una battaglia più ampia contro l’abbandono delle terre, il frazionamento dei poderi e l’avanzata del bosco che rischiava di cancellare una tradizione millenaria. Il suo era un rifiuto netto verso la logica dei numeri e delle grandi produzioni, lui rimaneva fedele a produzioni contenute, intorno al milione e due bottiglie, lontano dalle cifre immaginate per avere visibilità commerciale.

Sfidò anche i gusti del mercato internazionale, come testimonia il giudizio di Robert Parker che valutò con 93 punti l’Etichetta Nera di Ferrando. Pur fuori dalle mode, il vino di Carema conquistò spazio fra ristoranti di alto livello grazie al legame con la cultura e la storia di quel territorio. Ferrando denunciava la fine del modello contadino part-time che aveva garantito equilibrio fra lavoro, comunità e viticoltura, mettendo in luce come la tecnologia avesse soppiantato il lavoro umano e la conoscenza artigianale.

Le memorie e la vita quotidiana dietro una viticoltura fatta di fatica e passione

In una lunga intervista del 2010, Ferrando rievocava con precisione le fatiche delle vendemmie senza strade, dove trasportava quintali d’uva sulle spalle. Descriveva le notti fredde e il lavoro nelle vasche a temperature vicine allo zero, i tempi scarsi e la lentezza richiesta da questa coltivazione. Ricordava anche la modifica del tipo di legno utilizzato per le botti e l’influenza degli amici vignaioli con cui condivideva momenti di festa e confronto.

Le sue storie parlavano di serate passate con Giacomo Bologna e altri colleghi, dei momenti conviviali con ostriche, tartufi e whisky per celebrare la nascita di un figlio, e della volontà di sperimentare sempre nuovi territori, come il Nebbiolo piantato a Bollengo seguendo intuizioni antiche del ‘500. Era chiaro che per lui il vino non era solo una materia prima, ma una lingua che coniugava tempo umano, cultura, memoria e identità di un popolo.

L’eredità di luigi ferrando tra famiglia, territorio e comunità

Dopo la sua scomparsa a 84 anni, la voce di Luigi Ferrando resta viva nelle vigne di Carema e nella famiglia che continua il lavoro. Il figlio Roberto e il fratello Andrea portano avanti le vigne con la stessa tenacia mostrando che la storia non si ferma. Anche i suoi allievi e gli estimatori custodiscono il ricordo di un uomo che ha saputo trasformare la fatica del territorio in un racconto di vino riconosciuto e apprezzato.

Il lascito di Ferrando è rintracciabile nei muri a secco che sostengono i filari, nei grappoli piccoli e intensi e negli spazi coltivati con fatica dagli artigiani della terra. Le sue bottiglie sono diventate una testimonianza concreta di come un territorio difficile possa esprimere un prodotto di valore quando c’è un legame stretto fra uomo e natura. Carema, oggi, è un punto fisso nella mappa del vino italiano, grazie a chi ha saputo resistere, lavorare e raccontare con cura e precisione.