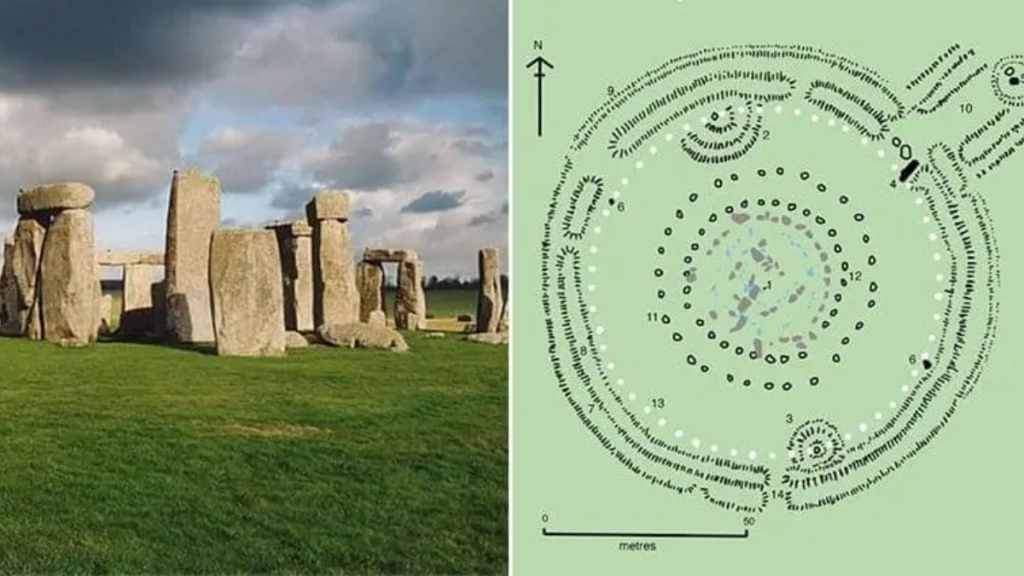

Stonehenge, uno dei monumenti preistorici più celebri del mondo, continua a svelare segreti sulle persone che hanno vissuto nell’antica Gran Bretagna. Un nuovo studio inglese mette in luce un aspetto poco esplorato: la funzione di questo sito potrebbe essere stata quella di unire popolazioni distanti attraverso il trasporto e l’assemblaggio di pietre provenienti da luoghi lontani, come la Scozia e il Galles. Questa scoperta apre una nuova prospettiva sul significato culturale e sociale di Stonehenge tra il 3000 e il 2000 a.C.

Provenienza delle pietre di stonehenge e importanza geografica

La ricerca guidata dal professor Mike Parker Pearson dell’UCL Institute of Archaeology sottolinea come una parte significativa delle pietre che compongono Stonehenge non provenga dalla piana di Salisbury, dove si trova il sito, bensì da zone molto distanti. In particolare, alcune pietre di grandi dimensioni hanno origine nel nord-est della Scozia, a oltre 600 chilometri, mentre le famose “pietre azzurre” sono state trasportate dal Galles, circa 225 chilometri a sud-ovest.

Questo dato non è marginale. Il trasferimento di costruzioni così massicce implica un’organizzazione sociale e un coordinamento considerevoli tra popolazioni separate da grandi distanze. Il professor Parker Pearson evidenzia che questo aspetto è unico rispetto agli oltre 900 circoli di pietre esistenti in Gran Bretagna, perché nessun altro sito mostra una tale estensione di provenienza del materiale, ampiamente distribuito nel Paese.

Leggi anche:

Le pietre azzurre, per esempio, sono considerate un elemento fondamentale della prima fase di Stonehenge. La loro origine nel Galles è stata confermata da analisi geochimiche. Nel contempo, molte delle pietre più grandi che definiscono la struttura attuale arrivano dalla Scozia nord-orientale, un’area nota per i circoli di pietre orizzontali, una tipologia che non si trova altrove.

Legami culturali e sociali tra nord e sud della gran bretagna

La presenza di materiali provenienti da regioni distanti testimonia un’interazione tra le popolazioni dell’antica Britannia che va oltre il semplice scambio commerciale. Nel sito di Stonehenge, si sono trovate anche sepolture che mostrano come metà delle persone qui sepolte avessero vissuto altrove, in particolare in zone diverse dalla piana di Salisbury.

Ciò conferma quanto fossero complessi i legami tra territori geograficamente distanti. La somiglianza tra architetture e reperti materialmente rinvenuti nel sud e nel nord suggerisce contatti regolari, magari anche legati ad accordi sociali o rituali condivisi. Le grandi pietre orizzontali del nord-est della Scozia hanno permesso di risalire alla possibile origine di alcune delle colonne che oggi si trovano a Stonehenge. Questo conferma che gli spostamenti non erano isolati, ma parte di un sistema più ampio.

Le pietre azzurre importate dal Galles sembrano legate alla prima costruzione del monumento, mentre successivamente si registrano contatti con altre popolazioni della Gran Bretagna e dell’Europa continentale. In questa seconda fase, l’aspetto culturale e forse politico delle relazioni si arricchisce.

Nuove interpretazioni sul ruolo di stonehenge nell’antichità

Stonehenge è stato oggetto di molte ipotesi: tempio di culto, osservatorio astronomico e persino calendario solare. Lo studio inglese aggiunge un elemento nuovo: il sito potrebbe aver svolto una funzione quasi politica, unendo pratiche, culture e persone diverse di Gran Bretagna.

La provenienza delle pietre da zone lontane sembra indicare l’impegno di gruppi diversi a collaborare per costruire un monumento condiviso, simbolo dell’identità collettiva. Unire ciò che è disperso sul territorio attraverso elementi grandiosi come le pietre si traduce in un gesto simbolico forte, che poteva rappresentare un legame sociale duraturo.

Stonehenge, dunque, emerge come luogo dove culture ed etnie distinte si incontravano, grazie anche a canali di comunicazione e movimentazioni di persone e materiali difficili da immaginare senza una struttura organizzata. Questi nuovi dati coinvolgono la ricerca archeologica e la storia sociale della preistoria britannica, aggiungendo un capitolo significativo sui modi di costruire l’identità e la coesione sociale antica.