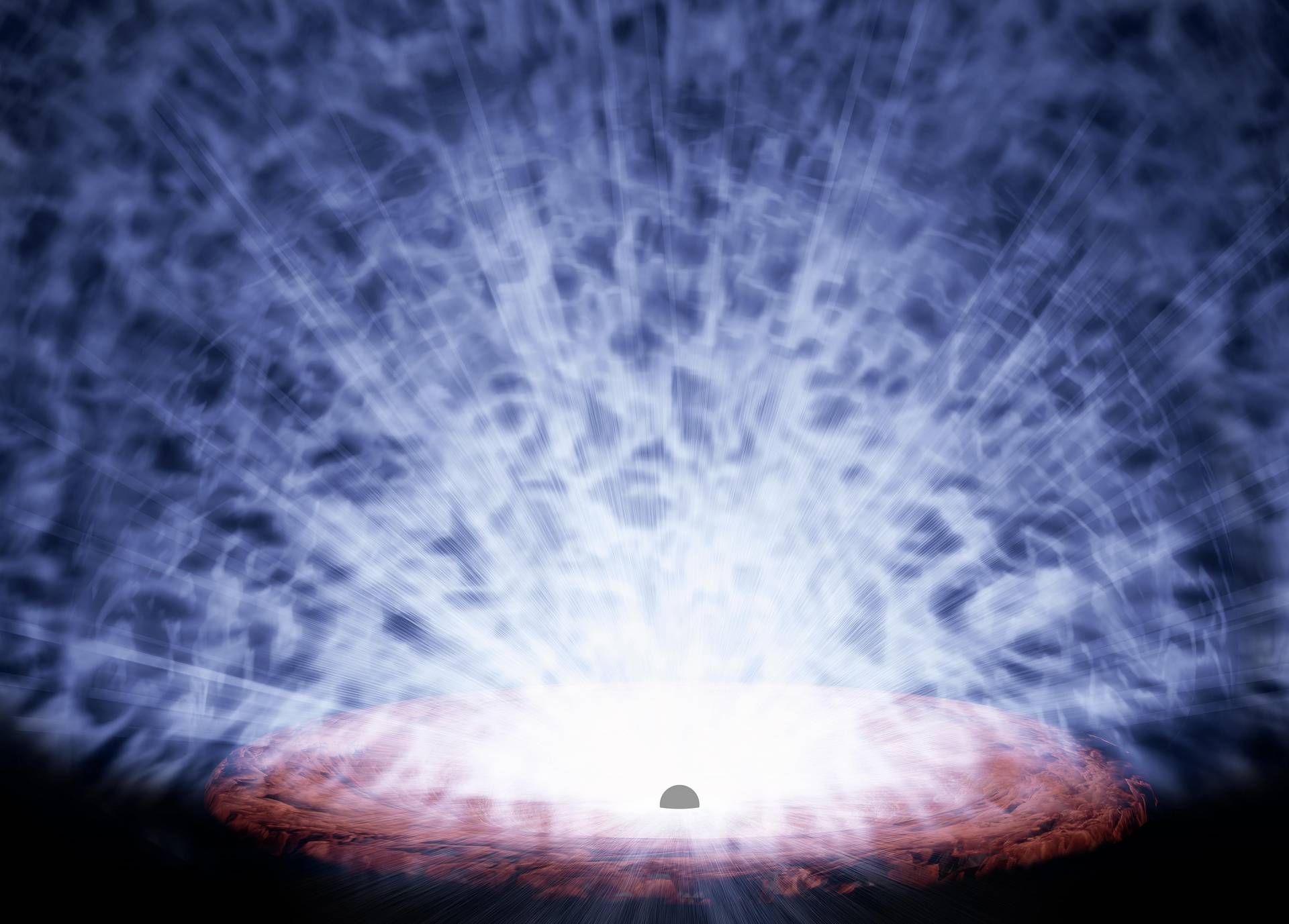

L’osservazione di un quasar luminosissimo ha permesso di rilevare per la prima volta cinque distinti flussi di plasma espulsi da un buco nero supermassiccio a velocità pari a un terzo di quella della luce. Questi dati arrivano dalla missione Xrism, un progetto internazionale che ha utilizzato uno spettrometro a raggi X di nuova generazione per esplorare i fenomeni più violenti vicino ai buchi neri. La scoperta apre scenari inediti nella comprensione del rapporto tra i buchi neri e le loro galassie ospiti.

Misurare i venti relativistici di pds 456 con lo spettrometro resolve

Il satellite Xrism, lanciato da Jaxa con la partecipazione di Nasa ed Esa, ha montato a bordo Resolve, uno spettrometro ad altissima risoluzione per raggi X. Questo strumento ha reso possibile la rilevazione dettagliata di cinque componenti distinte di vento ionizzato che si muovono attorno al buco nero centrale di pds 456. Le velocità di questi flussi si aggirano tra il 20% e il 30% della velocità della luce, ben superiori alle tempeste terrestri più intense, per esempio gli uragani di categoria 5 che arrivano a poco più di 300 km/h.

Venti cosmici e loro origine

Questi venti cosmici sono alimentati dal disco di accrescimento che circonda il buco nero supermassiccio, situato nel cuore del quasar. L’analisi ha rivelato che la struttura del flusso non è omogenea ma si articola in più componenti, ognuna con caratteristiche e velocità proprie. Questa differenziazione non poteva essere individuata con gli strumenti precedenti, meno precisi nella risoluzione spettrale.

La collaborazione tra università di roma tor vergata e istituto nazionale di astrofisica

Lo studio è nato da una collaborazione internazionale a capo della missione Xrism e ha coinvolto ricercatori italiani dell’università di Roma Tor Vergata e dell’Inaf. Il professor Francesco Tombesi ha guidato l’interpretazione dei dati grazie all’applicazione di tecniche di spettroscopia X avanzate e allo sviluppo di modelli teorici dedicati ai venti prodotti dai buchi neri.

Contributi di giovani ricercatori

Roma Tor Vergata si è distinta anche per il contributo di studiose e studiosi emergenti, come Pierpaolo Condò, dottorando in Astronomy, astrophysics and space science, e Alfredo Luminari, ricercatore post-doc all’Inaf. Queste nuove figure hanno aiutato l’analisi della complessità dei flussi di plasma, mettendo in discussione le teorie attuali sul rapporto tra buchi neri e le galassie ospiti.

Secondo Tombesi, “questa scoperta mette in evidenza la necessità di sviluppare modelli più articolati, capaci di spiegare come questi venti possano risultare simultaneamente così potenti e altamente frammentati.” Il quadro attuale non riesce a rendere conto di questa combinazione di forza e struttura diffusa.

Pds 456 come laboratorio per studiare i venti dei buchi neri supermassicci

Il quasar pds 456 rappresenta uno dei migliori casi per analizzare i venti cosmici. Situato nell’universo locale, è il più luminoso dell’area osservabile e produce venti di plasma potenti tanto da influenzare l’evoluzione della galassia che lo ospita. La capacità di Xrism di misurare con precisione geometria e velocità di questi flussi ha rivoluzionato il modo di osservare questi fenomeni.

Osservazioni e teoria

Valentina Braito, ricercatrice dell’Inaf a Milano, ha sottolineato il valore dell’osservazione per ricostruire la distribuzione del vento, disegnando una mappa più dettagliata rispetto a prima. “Questi dati forniscono un incontro raro tra osservazione e teoria,” utile per approfondire come i buchi neri interagiscano con l’ambiente circostante.

Il ruolo del satellite swift nella campagna osservativa di pds 456

Un altro tassello importante in questa ricerca è venuto dal satellite Swift della Nasa, che include contributi dell’Inaf e dell’Asi. Questo osservatorio ha offerto supporto fondamentale al team, grazie a un programma specifico dedicato proprio allo studio di pds 456.

Le osservazioni di Swift hanno permesso di costruire modelli precisi per il quasar, usati poi per interpretare i dati raccolti da Xrism. Questa sinergia tra strumenti e istituzioni dimostra come la cooperazione internazionale e le tecnologie spaziali avanzate stiano consentendo di esplorare fenomeni lontani e complessi come i venti relativistici provenienti dai buchi neri.