L’area circostante il sito Unesco “Pompei, Ercolano e Torre Annunziata-Oplonti” si prepara a un rilancio culturale e turistico. Undici comuni hanno avviato un confronto per costruire un progetto condiviso che difenda e promuova il patrimonio archeologico, puntando a rendere accessibili e fruibili i siti anche con un sistema di trasporti migliorato. Il tema centrale è l’integrazione tra cultura, paesaggio e mobilità per rilanciare il territorio.

Coordinamento tra sindaci e istituzioni per la gestione della buffer zone

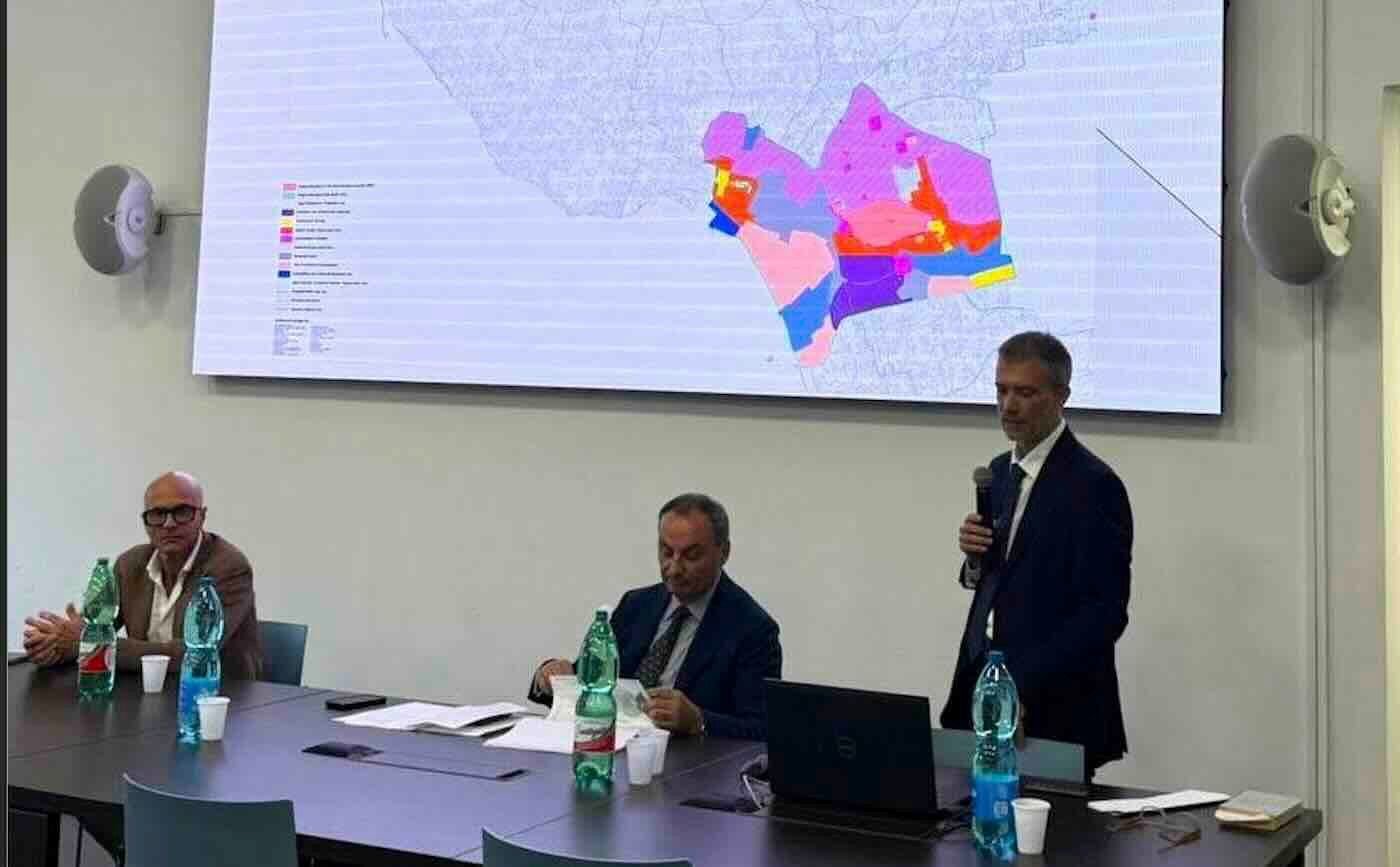

Il tavolo di lavoro ha visto protagonisti i sindaci di Pompei, Ercolano, Torre Annunziata, Portici, Torre del Greco, Scafati, Castellammare di Stabia, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno. Alla riunione, tenutasi nel 2025, hanno partecipato anche figure chiave della cultura campana, tra cui il direttore degli scavi di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, il neodirettore del museo archeologico nazionale di Napoli, Francesco Sirano, e il soprintendente Mariano Nuzzo. Presente il presidente del parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca. L’incontro è stato promosso dall’unità Grande Pompei, coordinata dal generale Giovanni Capasso.

L’obiettivo è stato quello di definire una linea d’azione comune che superi la tradizionale frammentazione amministrativa e culturale, valorizzando così l’intero territorio compreso nella nuova Buffer Zone unesco. Lo scopo principale consiste nel mettere in relazione i siti archeologici con il contesto ambientale e urbano, per favorire una fruizione integrata e diffusa. L’area cuscinetto, infatti, delimita un perimetro che collega non solo i monumenti più famosi ma anche gli elementi paesaggistici e culturali circostanti.

La buffer zone e il legame tra archeologia e paesaggio

La Buffer Zone, approvata dall’Unesco nel 2024 dopo anni di studio e valutazioni, rappresenta un’estensione del riconoscimento internazionale per Pompei ed Ercolano, includendo altre aree limitrofe di interesse storico. Questa zona di protezione aggiuntiva serve a tutelare non solo i singoli siti, ma l’interazione tra essi e il territorio che li circonda.

I comuni coinvolti sono chiamati a coordinare le azioni e promuovere una gestione condivisa delle risorse culturali. La concentrazione sui vincoli non deve limitare, ma piuttosto stimolare idee e progetti capaci di valorizzare il patrimonio archeologico in modo inclusivo. Ad esempio, le ville romane di Oplonti e Boscoreale, meno note ma fondamentali, possono diventare tappe essenziali di un itinerario culturale diffuso che leghi i visitatori anche a Pompei e Torre Annunziata.

La Buffer Zone funziona anche da tramite visivo e storico, proteggendo il paesaggio vesuviano, fondamentale per comprendere il contesto dell’eruzione del 79 d.C. La tutela passa attraverso un equilibrio tra conservazione e uso pubblico, fondamentale per attrarre visitatori e coinvolgere le comunità locali in attività culturali e turistiche.

Mobilità e la strategia di “pompei diffusa”

Il tema dei trasporti è stato immediatamente evidenziato come cruciale. Il direttore Zuchtriegel ha spiegato che oggi Pompei raggiunge un limite massimo di visitatori giornalieri, stabilito per ragioni di sicurezza. Questo blocca la crescita turistica e distoglie l’attenzione da altri siti con un grande potenziale, come le aree archeologiche meno conosciute.

Il problema principale riguarda l’assenza di un sistema di trasporto pubblico che colleghi efficacemente Napoli, Pompei e Salerno, passando per i comuni della Buffer Zone. Attualmente, la rete è troppo frammentata e spesso basa le strategie su servizi turistici spot, piuttosto che su un trasporto democratico, capace cioè di garantire accesso a tutti i cittadini e turisti in modo uniforme.

Serve un piano per unire i punti archeologici con linee ferroviarie e bus efficienti, che permettano la mobilità non solo per visitatori occasionali, ma anche per residenti e lavoratori dell’area. Solo così si potrà sviluppare un modello di “Pompei diffusa” in cui il turismo non si concentri in un solo sito ma coinvolga l’intero territorio, favorendo crescita economica e sociale.

Governance condivisa e sviluppo culturale

L’incontro ha avviato una discussione sulle forme di governance da adottare per distribuire responsabilità e competenze. I sindaci e i dirigenti delle istituzioni culturali puntano a evitare frammentazioni amministrative che impediscono interventi efficaci. L’idea è creare una rete di collaborazione stabile, che favorisca una comunicazione chiara tra i diversi livelli di governo e risorse.

L’attenzione si concentra sulle attività concrete: progetti di recupero, promozione culturale, eventi, programmi educativi e un sistema integrato di marketing territoriale. Non solo tutela, quindi, ma anche creazione di opportunità di lavoro e sviluppo sostenibile indotto dal turismo.

Il generale Capasso, al termine dell’incontro, ha sottolineato l’importanza di trasformare la Buffer Zone da limite amministrativo in motore di crescita. È compito delle amministrazioni locali realizzare le condizioni per far sì che la ricchezza archeologica non rimanga un vincolo, ma diventi la base per un’amministrazione più efficiente, capace di attrarre investimenti e responsabilizzare le comunità.

Il futuro della Buffer Zone passa da queste scelte: una gestione integrata, trasporti solidi e percorsi culturali che permettano a turisti e cittadini un accesso equo. L’esperienza della riunione di luglio 2025 segna così l’avvio di un percorso che potrebbe ridefinire il rapporto fra città, territorio e patrimonio archeologico.