Nel cuore dell’oceano indiano si trova una vasta zona in cui la forza di gravità terrestre risulta più debole rispetto ad altre parti del pianeta. Questo fenomeno, osservato fin dal 1948, ha lasciato incuriositi geofisici e ricercatori. Dopo anni di studio e analisi, una nuova ricerca ha provato a chiarire come si sia formato questo particolare “buco gravitazionale” esteso per milioni di chilometri quadrati, evidenziando un legame con la struttura interna e i movimenti delle placche tettoniche della Terra.

Le peculiarità del geoide e il deficit di gravità nell’oceano indiano

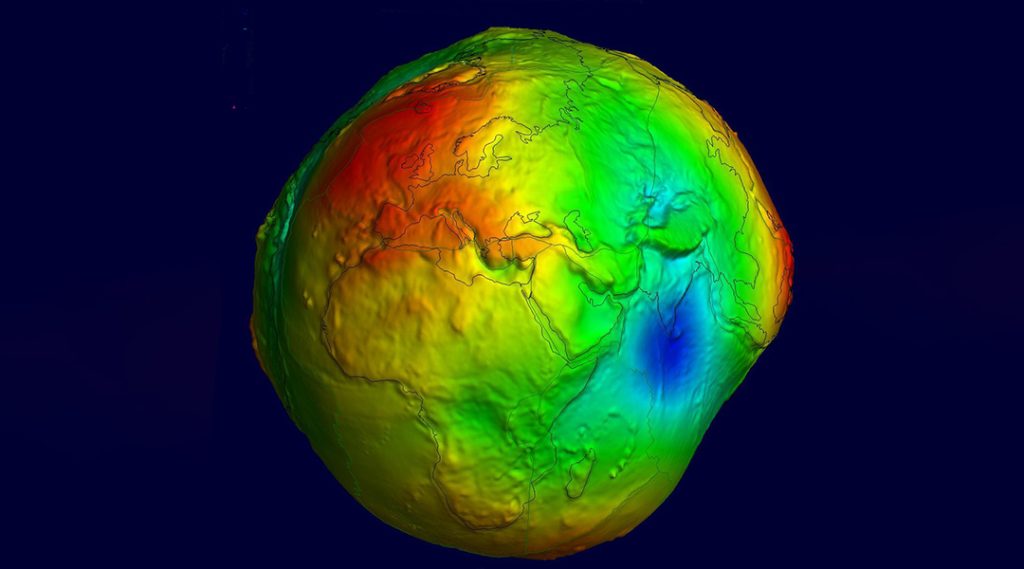

La Terra non è una sfera perfetta: presenta una forma leggermente schiacciata ai poli e rigonfia all’equatore, con una superficie fatta di montagne, pianure e depressioni. Questi rilievi e vuoti causano variazioni nella forza di attrazione gravitazionale locale, creando una superficie chiamata geoide. Il geoide rappresenta il livello del mare a cui si riferiscono le misure e mostra le irregolarità della gravità sulla Terra.

Nel punto al centro dell’oceano indiano, questo geoide presenta una depressione tale da portare il livello del mare oltre 100 metri più in basso rispetto alla media globale. La gravità in questa zona è così ridotta da rappresentare un’anomalia significativa, difficile da spiegare con le normali variazioni topografiche o tettoniche. Non si tratta semplicemente di una parte più profonda dell’oceano o di un’area con minore massa sul fondo, ma di qualcosa che coinvolge la struttura profonda del pianeta.

Come le tecnologie satellitari hanno mappato il campo gravitazionale terrestre

Per capire meglio queste irregolarità gli scienziati hanno utilizzato dati raccolti dai satelliti GRACE e CHAMP, pensati per misurare con precisione i campi gravitazionali. Questi satelliti orbitano intorno alla Terra e analizzano piccole variazioni gravitazionali, costruendo mappe dettagliate. Queste mappe mostrano che l’anomalia nell’oceano indiano si estende per circa 3 milioni di chilometri quadrati, rappresentando una delle più grandi depressioni gravitazionali conosciute.

L’importanza di questa scoperta sta proprio nell’indagare l’origine del fenomeno. Gli studi precedenti si sono concentrati soprattutto su cosa si osserva ora, mentre questa nuova ricerca ha provato a ricostruire come si è formata l’anomalia nel corso di milioni di anni.

La storia geologica del continente indiano e l’influenza del supercontinente gondwana

Per comprendere la formazione del buco gravitazionale bisogna guardare indietro nel tempo, a oltre 100 milioni di anni fa. In quel periodo il continente indiano faceva parte del supercontinente Gondwana, che si stava progressivamente dividendo. L’India cominciò a spostarsi verso nord, separandosi dall’Australia e dirigendosi verso l’Asia.

Durante questo processo, la placca indiana attraversò l’antico fondale del Mare della Tetide, un oceano ormai scomparso. Quest’area di crosta terrestre piombò nel mantello, andando a scomparire nel sottosuolo e lasciando spazio all’attuale oceano indiano. Qualche parte di quel fondale si trova ancora oggi sotto il Mediterraneo, ma gran parte di esso si sta ancora lentamente fondendo dentro la Terra, in particolare nelle profondità intorno all’Africa orientale.

I pennacchi di magma e il loro ruolo nell’anomalia gravitazionale

L’attività aumentata nella zona di fusione del fondale marino produce pennacchi di magma più leggeri che salgono lentamente nel mantello superiore. Questi materiali a bassa densità spingono la crosta terrestre verso il basso, causando l’abbassamento del geoide. Inoltre, il peso delle masse circostanti, come l’altopiano tibetano, genera un campo gravitazionale alto, che accentua ulteriormente il contrasto con la depressione.

Questi processi spiegano perché la gravità sia più debole in quest’area e perché il livello del mare appaia significativamente più basso rispetto al resto del pianeta. Si tratta quindi di un fenomeno che coinvolge la dinamica interna della Terra, e non soltanto la semplice distribuzione delle masse superficiali.

Le scoperte dello studio e le sfide per i prossimi passi della ricerca

Nell’ultimo studio, i ricercatori hanno simulato il movimento delle placche tettoniche e il comportamento del mantello negli ultimi 140 milioni di anni. Hanno confrontato i dati osservati con i modelli, arrivando alla conclusione che la depressione geoidale è legata a grandi pennacchi di magma caldo che si estendono fino a più di mille chilometri in profondità.

Una delle sfide ora è trovare prove più dirette di questi pennacchi usando dati sismici raccolti nella regione del basso geoide. Le onde dei terremoti possono mostrare la struttura interna della Terra, confermando o confutando la presenza di materiale caldo e meno denso nel mantello.

Questi sviluppi potrebbero svelare ulteriori dettagli sulla geodinamica terrestre e aiutare a comprendere come la forma della Terra continua a cambiare nel tempo.