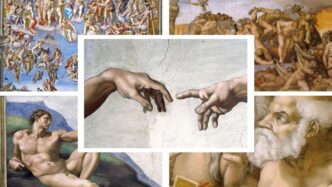

Il “Giudizio universale” di michelangelo, dipinto sulla parete dell’altare della cappella sistina, rappresenta una delle opere d’arte più intense e travagliate del rinascimento italiano. Michelangelo tornò a questa impresa a oltre sessant’anni, dopo aver già realizzato la celebre volta della cappella trent’anni prima. Il contesto storico e religioso in cui lavorò influì profondamente sull’opera, segnandola con un’atmosfera di inquietudine e riflessione sulla fede, sul destino ultimo dell’uomo e sulla crisi della chiesa. Quel muro non racconta solo una scena sacra, ma parla di dubbi, tensioni e di una visione critica che investe sia la comunità religiosa sia il singolo spettatore.

Il ritorno a cappella sistina dopo trent’anni: un invito dalla chiesa tra aspettative e contrasti

Nel 1536 michelangelo ricevette l’incarico di realizzare la decorazione della parete dietro l’altare della cappella sistina. Era ormai un artista affermato, famoso in tutta italia e oltre, ma il suo rapporto con questo nuovo lavoro fu complicato fin dal principio. Aveva già trasformato la volta della cappella trent’anni prima con immagini vivide e cariche di dramma, ma ora era chiamato a creare qualcosa di completamente diverso, una composizione monumentale capace di catturare l’attenzione dei fedeli e delle autorità ecclesiastiche in un periodo di forti tensioni.

Una sfida personale e spirituale

Michelangelo si trovava a cui fare i conti con una chiesa profondamente scossa dalla riforma protestante e dai propri problemi interni. Il nuovo progetto rappresentava per lui anche una sfida personale e spirituale. Non era più il giovane artista entusiasta e fiducioso, ma un uomo con dubbi e riflessioni che si riflettevano sulla sua pittura. La scelta di collocare la scena proprio sopra l’altare aumentava il peso simbolico dell’azione, mettendo in primo piano un giudizio finale che doveva scuotere i cuori e le coscienze.

Leggi anche:

Il contesto storico e spirituale: tensioni religiose e crisi della chiesa nel cinquecento

La metà del sedicesimo secolo aveva portato con sé importanti sconvolgimenti. La riforma protestante, iniziata con martin luther pochi decenni prima, aveva messo in discussione molti aspetti della dottrina cattolica e provocato scismi drammatici. L’impero ottomano rappresentava una minaccia militare ai confini europei, creando paure e insicurezze diffuse. In questo clima di difficoltà e incertezza, la corruzione all’interno di molte istituzioni ecclesiastiche alimentava disillusione e critiche da parte della popolazione.

Fede tormentata e messaggio duro

Michelangelo visse questo momento con intenso coinvolgimento. La sua fede non appariva serena o rassegnata, al contrario mostrava segni di tormento. Il “giudizio universale” diventa, così, uno specchio di quel clima. L’opera non celebra la gloria della chiesa, ma ne mette in luce le contraddizioni e preannuncia il momento del giudizio divino, a cui nessuno può sottrarsi. Il messaggio risulta duro, quasi minaccioso: corpi straziati, espressioni di angoscia, santi non sempre sereni o trionfanti.

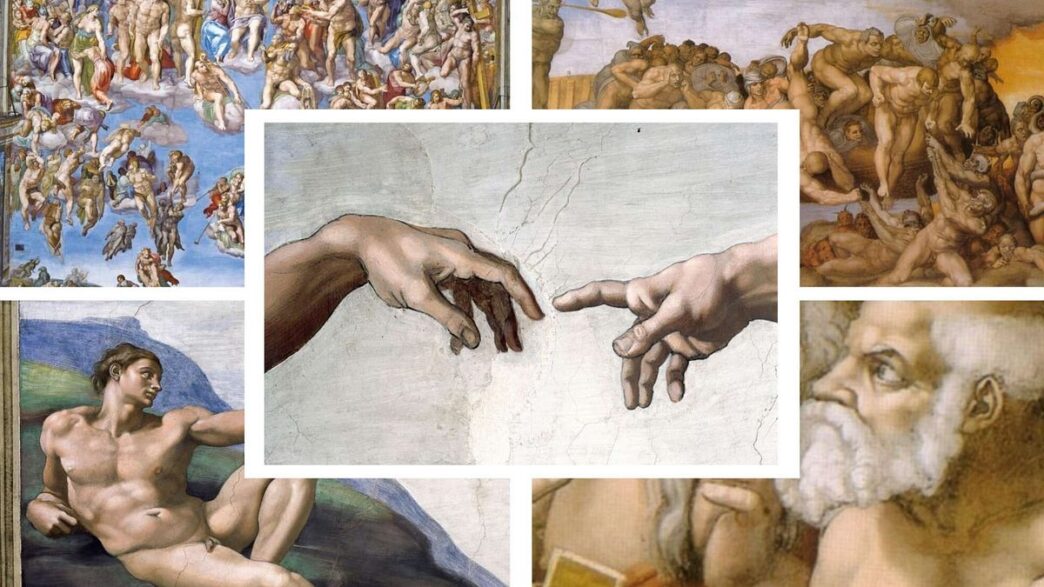

Il linguaggio visivo del giudizio universale: corpi vibranti di tensione e un cris mercilesso

La scena del giudizio universale mostra un cristo giudice che domina al centro della parete con una forza palpabile. La sua figura massiccia, muscolare e imperscrutabile cattura lo sguardo, ma non si tratta di un’immagine confortante. Michelangelo lo dipinge come un giudice severo, il cui gesto determina il destino eterno di anime e corpi. Intorno a lui si agitano folle di figure: santi con sguardi che oscillano tra dolore e accettazione, dannati che sembrano lottare contro la loro condanna, angeli che suonano trombe, simbolo dell’apocalisse e della fine imminente.

Rappresentazione cruda e realistica

I corpi nudi, spesso deformati o contorti, testimoniano la sofferenza e la vulnerabilità dell’essere umano davanti alla giustizia divina. Non ci sono gesti di pace o rassegnazione pacifica, ma la manifestazione di tensioni forti e di un pathos che coinvolge tutta la composizione. Michelangelo rinuncia a idealizzare, preferisce una rappresentazione cruda e realistica, come un avvertimento visivo alla comunità.

Michelangelo tra arte e fede: un’opera che interpella la chiesa e lo spettatore

Il giudizio universale non è soltanto una grande impresa artistica, ma anche un documento storico capace di raccontare un momento complesso nella storia della chiesa e della cultura europea. Michelangelo, con questo affresco, mette in discussione l’idea stessa di salvezza e di redenzione, spingendo chi guarda a confrontarsi con il proprio destino e le proprie responsabilità.

Il suo messaggio riflette le ansie di un’epoca, ma non si limita a denunciare. Vuole scuotere, far riflettere, instaurare un dialogo tra l’opera, la chiesa e chi si trova davanti a quel gigantesco muro. Il senso di giudizio non è uno slogan facile, ma un’esperienza visiva che solleva interrogativi forti e duraturi. Michelangelo non celebra una fede semplice, ma dipinge la complessità di un rapporto umano con l’assoluto. Così, la parete dell’altare diventa una scena viva, capace di parlare ancora oggi a chi è disposto ad ascoltare.