Il turismo religioso sta cambiando profondamente, soprattutto a Roma, dove la preparazione al Giubileo 2025 accende riflessioni su come coniugare fede, cultura e rispetto dell’ambiente. Una recente tavola rotonda presso l’Università Europea di Roma ha messo al centro il tema del turismo religioso e della sostenibilità, coinvolgendo esperti internazionali, operatori, accademici e istituzioni. L’obiettivo è costruire un modello di accoglienza che non si limiti a numeri e flussi, ma consideri l’esperienza del pellegrino e l’impatto sociale e ambientale sui territori attraversati.

Il pellegrinaggio oggi: tra spiritualità, benessere e contatto con la natura

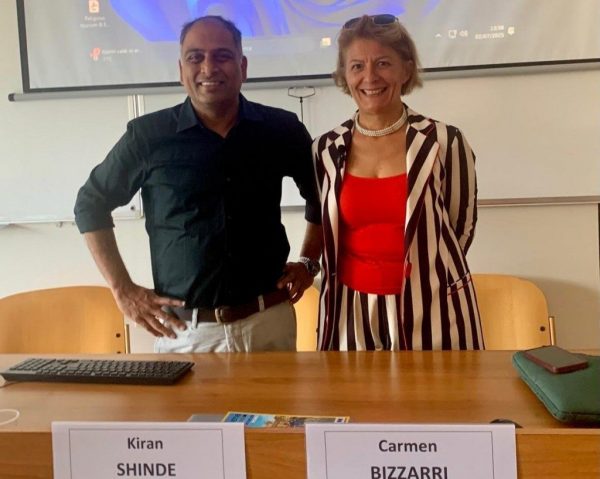

Il concetto di pellegrinaggio ha subito una trasformazione rilevante. Non è più soltanto un atto di fede religioso, ma si arricchisce di aspetti legati al benessere psicofisico, alla cultura e al contatto autentico con la natura e le comunità locali. Secondo la prof.ssa Carmen Bizzarri, promotrice dell’evento, il pellegrinaggio rappresenta un percorso che intreccia dimensioni spirituali, corporee e ambientali. La sfida è integrare questi elementi in modo coerente, evitando che la sostenibilità diventi solo un’idea astratta o uno slogan privo di applicazione.

Per raggiungere questo scopo, servono solide reti di collaborazione tra enti locali, operatori turistici, istituzioni e università. Occorre formare chi accoglie i pellegrini, coinvolgere studenti e comunità, e dotarsi di strumenti pratici che permettano di misurare l’impatto delle attività turistiche in termini sociali e culturali, oltre che economici. I cammini spirituali, sottolinea Bizzarri, sono anche una risorsa per rigenerare territori spesso marginali o dimenticati.

Prospettive internazionali e casi studio: il turismo religioso tra cultura e ambiente

Il prof. Kiran Shinde, esperto australiano, ha portato esempi da paesi e contesti molto diversi: dall’India all’Europa, fino al Medio Oriente. Ha evidenziato una crescita significativa nei flussi di pellegrini e i conseguenti effetti sull’ambiente. Per gestire questi fenomeni occorre rispettare il valore sacro dei luoghi visitati, tenendo presente che la sacralità non è un concetto astratto ma influisce su come si vive e si governa il territorio.

Shinde ha proposto un modello che integra l’esperienza spirituale con aspetti culturali e con la struttura fisica dei siti sacri. Un esempio concreto è quello dei cammini urbani, in particolare a Roma, che possono diventare strumenti di riqualificazione e coesione sociale. Silvio Marino dell’Associazione Europea Vie Francigene ha raccontato come progetti come il Cammino di San Francesco abbiano fatto riscoprire angoli nascosti della città, stimolando un turismo partecipato e che coinvolge direttamente i cittadini.

Il profilo del pellegrino contemporaneo e le esigenze di accoglienza attuali

Samanta Tata, di FS Treni Turistici Italiani, ha illustrato i dati recenti sui pellegrini in Italia, con particolare attenzione alla Via Francigena. Le motivazioni dei viaggiatori sono oggi molto variegate: accanto alla fede si aggiungono la ricerca personale di spiritualità, la curiosità culturale e anche interessi enogastronomici. Questo porta a una crescente domanda di esperienze autentiche, capaci di combinare sostenibilità e immersione nei territori.

Le reti logistiche e i servizi lungo i cammini vanno rafforzati per garantire un’accoglienza adeguata. La diversificazione delle motivazioni implica che non basti una semplice infrastruttura, ma serva una governance che sappia rispondere alle nuove esigenze con soluzioni integrate e flessibili. La complessità del fenomeno richiede anche un’attenzione particolare alle comunità ospitanti, per tutelare il loro equilibrio economico e ambientale.

Le criticità del turismo religioso di massa e l’importanza di un’etica responsabile

Non mancano rischi legati alla sovrapposizione tra turismo e religione. La possibile mercificazione del sacro rappresenta una minaccia per l’autenticità dei luoghi e per la sostenibilità economica e ambientale dei territori. Tiberio Graziani e il prof. Vito Roberto Santamato hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di un turismo etico, basato su consapevolezza, rispetto e ascolto.

Santamato ha portato l’esempio di San Giovanni Rotondo, dove l’afflusso massiccio e non regolato di pellegrini ha generato problemi concreti come aumento dei costi della gestione rifiuti, sicurezza e servizi sanitari. Serve quindi una governance che sappia contemperare accoglienza e tutela del territorio.

Tra le difficoltà emerse c’è anche la carenza di formazione per operatori e guide turistiche, che spesso non riescono a trasmettere il significato profondo dei luoghi sacri. La prof.ssa Claudia Caneva ha sottolineato l’importanza di percorsi educativi capaci di restituire il valore storico e simbolico dell’esperienza di pellegrinaggio.

Esperienze passate e confronti europei per tracciare nuove strategie

Per delineare modelli efficaci è utile guardare alle radici storiche e alle esperienze di altri Paesi. Il prof. Luigi Russo ha ricordato come nel Medioevo il pellegrinaggio abbia dato vita a una rete diffusa di ospitalità, necessaria a sostenere i lunghi viaggi.

Il prof. Fernando Martínez de Carnero Calzada ha invece confrontato le esperienze di pellegrinaggio tra Italia e Spagna, evidenziando come la percezione dell’autenticità spesso venga influenzata più da strategie di promozione che dalla realtà vissuta. Serve una governance che ponga al centro l’esperienza spirituale piuttosto che inseguire solo i flussi turistici.

Roberta Alberotanza ha richiamato il ruolo crescente dei cammini religiosi come strumenti di dialogo interculturale e coesione sociale in Europa. Questi percorsi mettono in relazione territori e comunità, diventando così ponti culturali concreti.

Verso nuovi progetti condivisi: il ruolo degli studenti e operatori

L’incontro di Roma si è concluso con l’invito a mantenere attivo il confronto tra accademici, operatori e studenti. Il progetto promosso dall’Università Europea di Roma prevede la collaborazione per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici pensati per un pellegrino contemporaneo, che cerca spiritualità, benessere e bellezza.

Il coinvolgimento diretto degli studenti in tali iniziative punta a creare un ponte tra teoria e pratica, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle nuove sfide del turismo religioso sostenibile. La sfida più grande resta costruire reti di collaborazione e strumenti operativi che contribuiscano a far evolvere il fenomeno oltre le attese superficiali, tenendo sempre al centro il valore autentico della fede e il rispetto del pianeta.