Un recente studio condotto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia insieme all’università di Catania ha ricostruito con precisione la complessa rete di faglie attive presenti sotto il vulcano Etna. I ricercatori hanno analizzato oltre 15 mila terremoti registrati nell’arco di circa vent’anni, scoprendo dettagli importanti sulle strutture che regolano i movimenti della crosta terrestre e la loro relazione con il flusso di magma. Questa ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Scientific Reports, fornisce nuovi elementi per capire i meccanismi alla base delle eruzioni e per migliorare le valutazioni del rischio vulcanico nella zona.

La rete di faglie e i terremoti: elementi chiave per comprendere l’attività dell’Etna

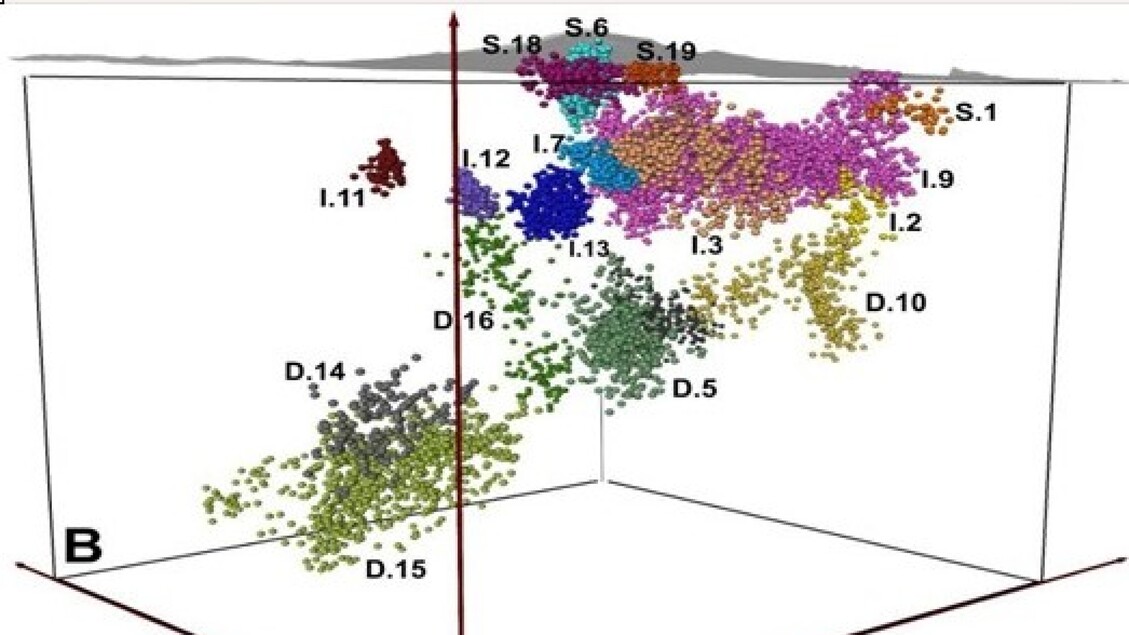

Il cuore del lavoro ha riguardato l’analisi dei tremori e dei terremoti causati dall’attività sotterranea legata al vulcano. Con più di 15 mila eventi sismici raccolti in vent’anni, gli scienziati hanno potuto tracciare una mappa dettagliata delle faglie che attraversano la crosta sotto l’Etna. Queste faglie non sono semplici crepe, ma vere e proprie linee di frattura attive, capaci di influenzare il movimento del magma e di determinare deformazioni nella crosta terrestre. La rete non si limita all’area sommitale, ma si estende, toccando profondità fino a 30 chilometri.

L’attività sismica più intensa si manifesta prima di eruzioni come quelle avvenute nel 2018 e nel 2021. In quei momenti, un aumento dell’energia rilasciata dai terremoti si diffonde attraverso tutta la struttura geologica del vulcano, segnalando in modo chiaro che il sistema sotto la superficie sta entrando in una fase di grande movimento. Questi segnali sono fondamentali per anticipare fenomeni eruttivi e capire come le tensioni interne crescano e si distribuiscano.

Leggi anche:

Il ruolo del magma nel sistema di faglie e la deformazione della crosta terrestre

Secondo quanto spiegato da Luciano Scarfì, ricercatore dell’Ingv e primo autore dello studio, il magma in risalita verso la superficie esercita una pressione che coinvolge tutta la crosta sottostante. Questo fenomeno provoca modifiche dell’equilibrio tettonico in tutta l’area vulcanica, non limitandosi alla zona immediatamente attorno ai crateri. Il magma, quindi, interagisce con le faglie a varie profondità, attivandole anche a distanza, e genera deformazioni che possono ampliarsi fino a decine di chilometri sotto la superficie.

Il movimento del magma introduce forze che spostano le masse rocciose, amplificando lo stress sulle faglie esistenti. È una dinamica complessa ma essenziale per comprendere come si sviluppano le pressioni che infine portano all’eruzione. Ogni spostamento interno al sistema contribuisce alla fratturazione della crosta, incidendo sulla frequenza e sulla distribuzione dei terremoti monitorati.

Il lento scivolamento del fianco orientale e la complessità delle strutture sottostanti

Un focus particolare del lavoro riguarda il fianco orientale dell’Etna, noto per il suo progressivo movimento verso il mar Ionio. Questo spostamento, già noto da tempo, risulta dagli studi recenti abbastanza irregolare e non uniforme. Non si verifica lungo una sola faglia ma coinvolge diverse strutture, che reagiscono in modo differente a cause naturali come antiche faglie, pressioni indotte dal magma e cedimenti di superficie.

Giovanni Barreca, co-autore e ricercatore dell’università di Catania, sottolinea come la sismotettonica del vulcano dipenda in gran parte da strutture geologiche risalenti al passato. Le faglie attive oggi, molte delle quali invisibili in superficie, fanno parte di un sistema complesso formato da sequenze di movimenti, fratture e adattamenti della crosta terrestre. Questa complessità rende difficile prevedere con esattezza i comportamenti a breve termine, ma offre una nuova chiave di lettura per studiare le dinamiche del vulcano.

Nuove evidenze per migliorare la valutazione del rischio vulcanico dell’Etna

Il gruppo di ricerca composto anche da Carmelo Cassisi e Horst Langer, entrambi dell’Ingv, ritiene che le nuove informazioni sulla struttura interna dell’Etna rappresentino un importante passo avanti nella gestione della sicurezza. Conoscere dove si trovano le faglie attive e capire come reagiscono ai movimenti del magma aiuta a definire mappe più precise del rischio sismico e vulcanico.

Questi dati possono essere integrati nei sistemi di monitoraggio per anticipare eventi pericolosi, migliorando le misure di prevenzione e allerta nelle aree limitrofe al vulcano. La ricerca rimarca come la relazione tra sismicità e attività eruttiva non sia concentrata solo nella parte alta del vulcano ma coinvolga tutto il sistema interno. Ciò rende necessario che la sorveglianza copra aree più ampie e profonde.

Le rivelazioni sull’architettura sottostante e sull’interazione fra magma e faglie creano una base più solida per gli studi futuri dell’Etna e contribuiscono a un più chiaro quadro della sua attività recente e potenziale.