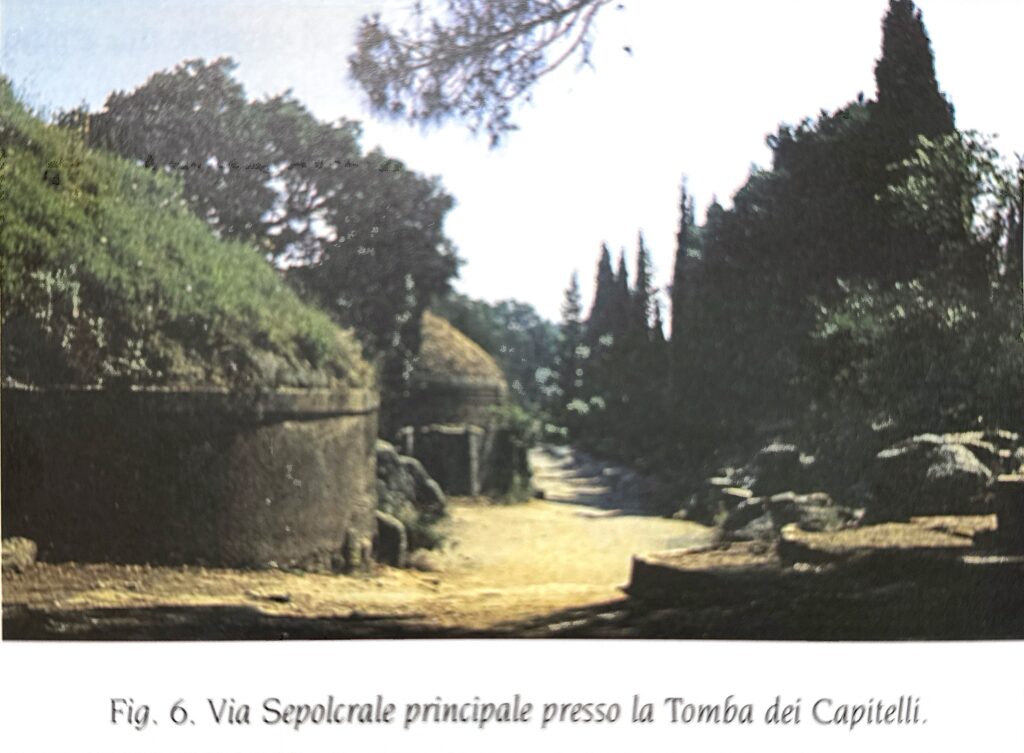

Le necropoli etrusche di Cerveteri, patrimonio dell’umanità e fulcro della civiltà etrusca, raccontano storie di un passato complesso e intrigante. Attraverso il lavoro del noto studioso Benedetto Zapicchi, il libro dedicato a queste necropoli esplora l’evoluzione delle tipologie funerarie e delle architetture commemorative nel corso dei secoli. Questo approfondimento mette in evidenza come le pratiche funerarie si siano trasformate, rispecchiando i cambiamenti sociali, culturali e storici degli Etruschi.

Periodo tardo-villanoviano e le prime evoluzioni architettoniche

Il periodo tardo-villanoviano a Cerveteri segna una fase cruciale con un rapido cambiamento nella tipologia dei sepolcri. Fino all’VIII secolo a.C., si assiste a un passaggio significativo dal rito dell’incinerazione a quello dell’inumazione, che porta alla diffusione delle tombe a fossa. Questi sepolcri, nella loro semplicità iniziale, danno vita a forme più elaborate, come le tombe semi costruite.

In particolare, le necropoli di Cerveteri si caratterizzano per un’evidente evoluzione architettonica, culminando nella creazione di tombe che richiamano le abitazioni dei vivi. Un esempio emblematico è la Tomba Regolini Galassi, che esprime la ricchezza della cultura funeraria etrusca. Le tombe interamente scavate nella roccia, staccandosi dalle forme iniziali, si riflettono nella loro progettazione architettonica, diventando sempre più sofisticate. Questa modifica nella costruzione delle tombe, da verticali a orizzontali, genera nuovi ambienti che imitano le strutture delle case, come evidenziato dalla Tomba della Capanna, dove la copertura a doppio spiovente ricorda le antiche abitazioni.

Leggi anche:

Nel VII secolo a.C., le innovazioni architettoniche continuano a riflettere i modelli abitativi di Cerveteri, rendendo visibili i progressi tecnici, come l’uso della livella e del filo a piombo. I funerali diventano così non solo atti di sepoltura, ma manifestazioni artistiche in cui trovano posto arredi domestici come klinai e cornici, permettendo una rinascita dei modelli architettonici.

La crisi e la riutilizzazione dei sepolcri

Con l’arrivo del V secolo a.C., il panorama funerario di Cerveteri subisce un rallentamento nell’evoluzione delle forme architettoniche. Questa fase coincide con eventi storici significativi che influenzano la vita della città. La sconfitta subita dagli Etruschi a Ariccia segna l’inizio di una lenta decadenza e una crisi economica e politica.

Nella nuova situazione, il riutilizzo dei sepolcri diventa una prassi comune. Segni di questa tendenza possono essere trovati in tombe come quella dei Leoni Dipinti, dove riutilizzazioni risalgono alla metà del V secolo a.C. La presenza di nuovi elementi negli antichi letti funerari e l’inserimento di loculi sono chiari indicatori di un cambiamento delle necessità funerarie. L’epoca vede anche il sorgere di tecniche costruttive più complesse, con l’uso di materiali preesistenti e la ristrutturazione degli ambienti per rispondere a una domanda crescente di sepolture.

Questo periodo di riutilizzo non si limita alla mera rinnovazione delle tombe; implica anche il recupero dei corredi funerari. Vasi e oggetti precedentemente adibiti a scopi diversi vengono riportati in contesti funerari più recenti. Le cave, un tempo luoghi di estrazione, ora si trasformano in aree sepolcrali, aggiungendo una dimensione ulteriore alla pratica funeraria di questo periodo.

Evoluzioni architettoniche del III e II secolo a.C.

Nel corso del III e II secolo a.C. le necropoli di Cerveteri continuano a riflettere un progresso architettonico notevole. Sebbene si osservi un certo rigore stilistico, gli aspetti costruttivi emergenti mostrano segni di avanzamento, come nel caso di tombe dotate di archi e volte.

La Tomba della Cornice rappresenta uno dei picchi di tale periodo, mentre sepolcri come quelli di Greppe di S. Angelo, riccamente decorati, evidenziano una distintiva opulenza. Tuttavia, non tutti i sepolcri rispecchiano questa generosità; alcuni ad esempio, come la Tomba dei Clautie, riflettono un austerità che contrasta con l’abbondanza di altre sepolture.

La maestria degli architetti ceriti è testimoniata dalle soluzioni costruttive che utilizzano l’arco a tutto sesto e la volta, abbellendo i sepolcri con elementi iconografici e architettonici di grande raffinatezza. Allo stesso modo, l’abilità nel sfruttare le caratteristiche naturali del tufo consente la creazione di complessi acquedottistici e cisterne. La fine di questo periodo lascia intravedere una transizione verso pratiche funerarie sempre più elaborate, che pongono l’accento su un legame con i culti e le credenze religiose, mantenendo viva la tradizione etrusca nel ricordo dei defunti.