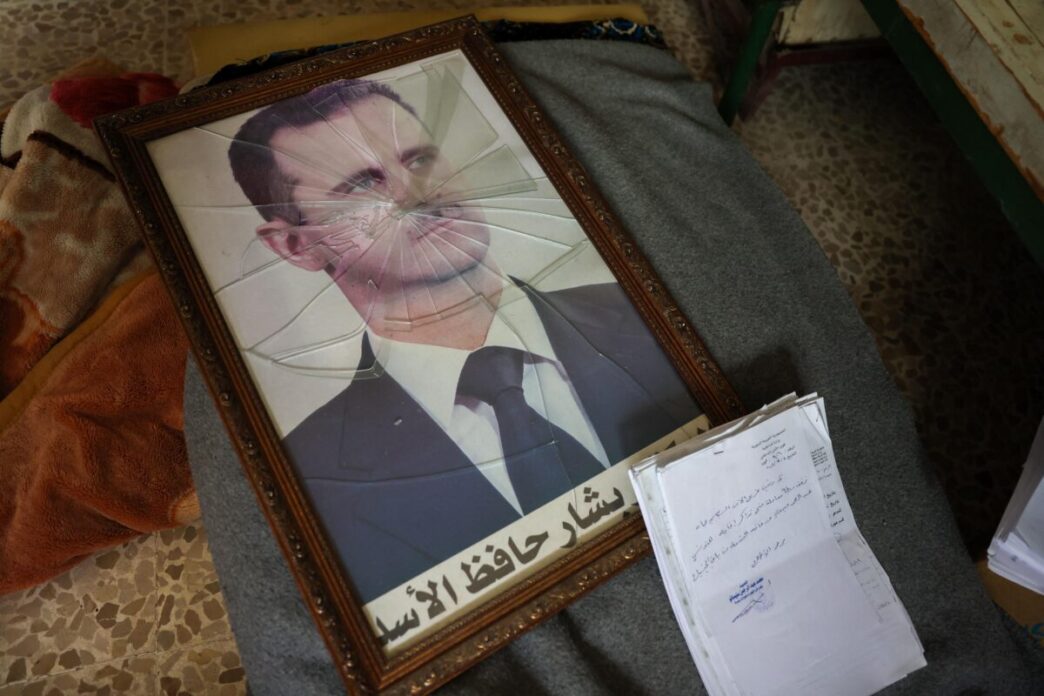

La recente crisi in Siria segna un cambiamento drammatico per il regime di Bashar al-Assad, un monito dell’instabilità che ha caratterizzato il Medio Oriente negli ultimi anni. Il regime, sopravvissuto a un lungo conflitto civile grazie al supporto di potenze straniere come Russia, Iran e Hezbollah, ha visto riaffiorare le sue fragilità. La Primavera Araba, iniziata nel 2010, ha quasi demolito l’immagine di invincibilità di molti leader autocratici nella regione, tra cui Assad. L’impatto degli eventi recenti, in particolare le avances delle forze di opposizione e il cambiamento della situazione geopolitica, ha reso evidente che il regno di Assad potrebbe essere giunto al termine.

La caduta di un regime: le origini della crisi siriana

Le tensioni in Siria affondano le radici nelle proteste popolari del 2011, ispirate dalla Primavera Araba, che avevano già portato alla caduta di diversi leader nel Nord Africa e nel Medio Oriente. A Daraa, una cittadina nel sud della Siria, i manifestanti iniziarono a richiedere riforme politiche e la fine della repressione del regime. Ma le richieste pacifiche si trasformarono rapidamente in una rivolta armata dopo la brutale repressione da parte delle forze governative. Questo evento segnò l’inizio di un conflitto che avrebbe portato a una guerra civile devastante, alimentando non solo la violenza interna, ma anche l’intervento straniero.

Il regime di Assad, inizialmente messo in difficoltà, riuscì a resistere grazie a un sostegno cruciale da parte della Russia e dell’Iran, che fornirono sia supporto militare che logistico. Hezbollah, il gruppo militante libanese, giocò un ruolo chiave nell’appoggiare le forze governative. Dopo anni di lotte, un apparente consolidamento del controllo di Assad tendeva a far sembrare che il regime fosse sopravvissuto all’ondata di insurrezione. Tuttavia, questo successo era costruito su una base fragile, con un paese devastato dalla guerra e una società civile in gran parte distrutta.

Leggi anche:

Le conseguenze della Primavera Araba nel Medio Oriente

La Primavera Araba ha ridefinito radicalmente il panorama politico del Medio Oriente. Gli eventi iniziati in Tunisia si sono rapidamente diffusi in varie nazioni, portando alla caduta di diversi autocrati. Dopo la Tunisia, il fulmineo crollo del regime di Muammar Gheddafi in Libia, seguito dalla fuga di Hosni Mubarak in Egitto, rappresentò momenti cruciali di un cambiamento apparentemente inarrestabile. Il continuo succedersi di eventi tumultuosi ha dimostrato come le autocrazie, apparentemente invulnerabili, potessero essere sfidate e rovesciate.

La Libia, in particolare, ha visto una rapida transizione da un regime autoritario a un conflitto civile, con un intervento della NATO che ha accelerato la caduta di Gheddafi. L’Egitto ha vissuto una transizione turbolenta, in cui la vita politica è stata segnata da una forte instabilità dopo la caduta di Mubarak. Questa situazione riflette il fatto che, sebbene alcune strutture di potere si siano smantellate, il futuro della governance regionale resta incerto, con detto ripristini di regimi autoritari o la crescita di gruppi estremisti.

Le figure chiave deposte dalla Primavera Araba

L’onda di cambiamento che ha travolto il Medio Oriente ha portato all’allontanamento di diversi leader, ognuno con la propria storia e il proprio percorso. Zine El Abidine Ben Ali, il primo a cadere, è stato costretto a lasciare la Tunisia nel gennaio 2011 a seguito di proteste di massa; il suo governo era caratterizzato da un crescente autoritarismo, nonostante le iniziali promesse di riforma. La caduta di Gheddafi in Libia ha ulteriormente evidenziato la vulnerabilità dei regimi autoritari; l’ex leader è stato brutalmente assassinato nel 2011 a Sirte, simboleggiando la fine di un’era e l’inizio di un caos prolungato.

In Egitto, Mubarak ha cercato di mantenere il potere fino all’ultimo, rivelandosi incapace di affrontare la rabbia popolare crescente. La sua dimissione, avvenuta nel febbraio 2011, ha aperto la strada a cambiamenti politici che avrebbero portato a un periodo di incertezza e tentativi di instaurare un processo democratico. Anche in Yemen, Ali Abdullah Saleh ha visto il suo lungo governo crollare a causa delle proteste, e dopo una transizione tumultuosa, la sua vita si è conclusa tragicamente durante una rivolta.

Il caso del Sudan con Omar al-Bashir presenta l’ennesima testimonianza di come la resistenza alle richieste di cambiamento possa portare a conseguenze catastrofiche. Rovesciato nel 2019 dopo mesi di proteste, Bashir rappresenta il simbolo finale di un’epoca in cui i leader autocratici sembravano in grado di rimanere al potere indefinitamente, fino al momento in cui la volontà popolare ha reclamato il cambiamento.

La Siria nel contesto contemporaneo

La Siria vive attualmente un periodo di crisi profonda. Con il regime di Assad visibilmente indebolito e le pressioni interne ed esterne che aumentano, il futuro del paese rimane incerto. Le recenti offensive da parte di fazioni di opposizione, come quelle guidate da Hayat Tahrir al-Sham, hanno esacerbato la vulnerabilità del regime, facendo emergere le debolezze preesistenti. Da anni, Assad aveva ignorato le richieste di riforma e apertura al dialogo, mantenendo una posizione rigida che ha aggravato la situazione.

La riabilitazione di Assad da parte della Lega Araba ha soltanto tentato di mascherare un’illusione di stabilità; in realtà, la regione è ben lontana dalla pace duratura. La situazione in Siria illustra chiaramente come le promesse di riforma possano svanire e la resistenza di regimi illiberali possa essere minata da una combinazione di pressione interna e dinamiche geopolitiche volatili in un Medio Oriente che si dimostra, ogni giorno di più, un terreno complesso e difficile da navigare.