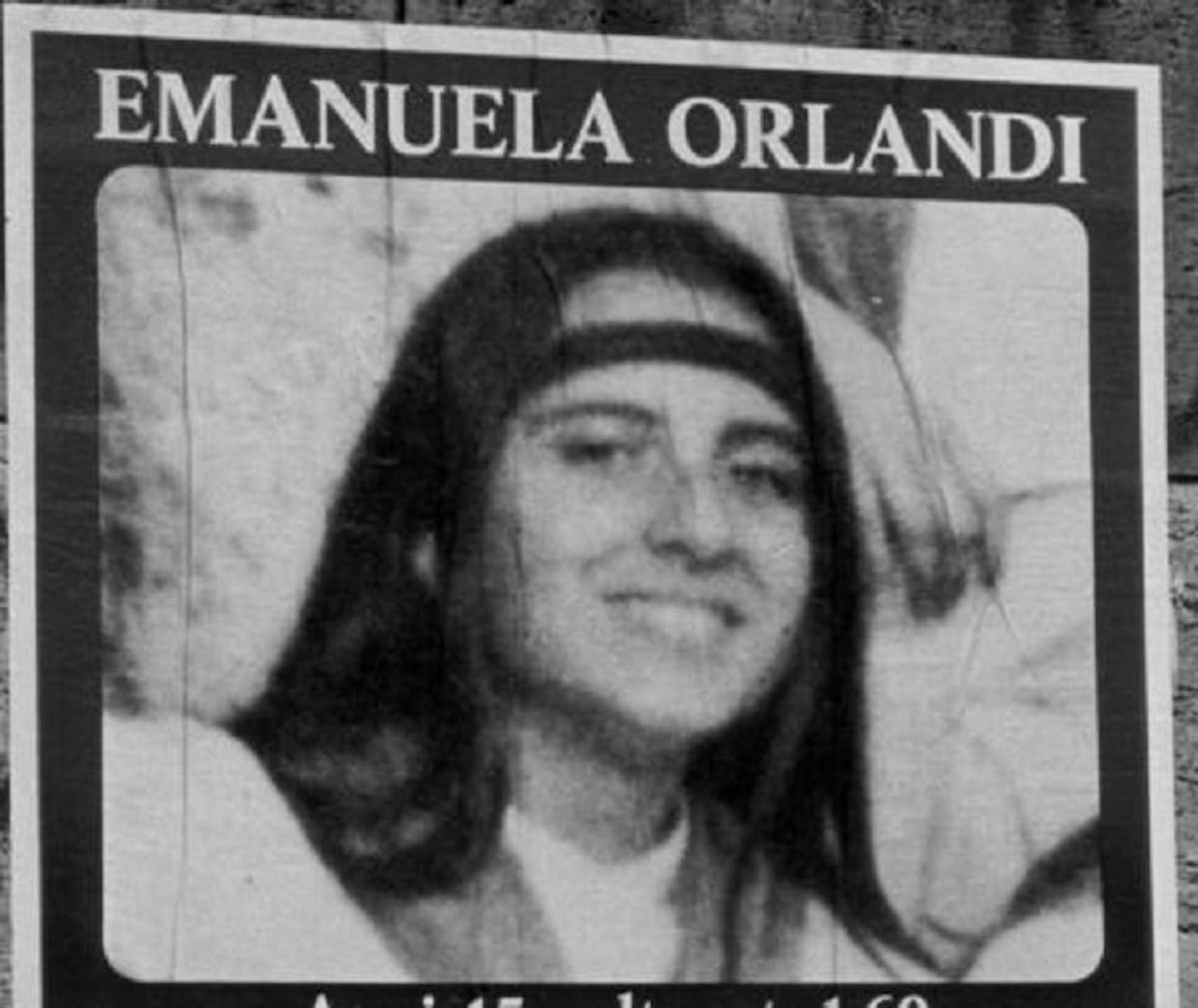

Il caso di Emanuela Orlandi continua a suscitare interesse e domande tra i lettori, soprattutto quando emergono nuovi documenti manoscritti che riguardano la ragazza scomparsa nel 1983. La grafologa Sara Cordella ha fornito indicazioni chiare su come si procede per verificare l’autenticità di una scrittura a mano. Questo articolo esplora le tecniche per riconoscere eventuali falsificazioni, i tipi di imitazioni grafologiche e i limiti della verifica quando si lavora su materiale riprodotto come fotocopie.

Come si distingue una grafia autentica da una imitazione

Secondo Sara Cordella, il primo passo nell’analisi di una grafia è individuare eventuali segni che possano indicare un’imitazione. Non basta prendere la scrittura per buona solo perché non sembra falsa a prima vista. Identificare differenze nelle caratteristiche strutturali come ritmo, pressione e continuità del tratto è fondamentale. Una scrittura autentica conserva peculiarità spontanee, mentre le imitazioni possono mostrare rigidità o esitazioni insolite.

Quando si analizzano poche parole o frasi isolate, sorge il rischio che la grafia appaia autentica ma le parole siano state estrapolate da contesti differenti, per poi essere assemblate in modo ingannevole. Vale dunque prestare attenzione non solo alla forma ma anche alla provenienza e al contesto originale dello scritto.

Leggi anche:

I tre tipi di imitazione grafologica

Cordella indica tre modalità con cui si può tentare di replicare una scrittura a mano, ognuna con caratteristiche distintive facilmente rilevabili.

Imitazione veloce: la persona studia un modello grafico, spesso una firma, poi lo riproduce con agilità dopo diverse prove. Questo tipo di imitazione si nota di solito nelle firme, mentre è improbabile su testi lunghi perché la scrittura sarebbe troppo omogenea e artificiale.

Imitazione lenta: chi imita si affida al modello appoggiato vicino e scrive con cautela, cercando di riprodurre ogni tratto. Il risultato mostra freni evidenti, pause o stacchi di penna, come se la mano non riuscisse a seguire con continuità. La lentezza rallenta il flusso naturale della scrittura.

Imitazione per ricalco: si colloca un foglio trasparente sul modello e si ripassano le lettere. Questa tecnica produce una scrittura che non è più un movimento fluido ma una sorta di disegno, con oscillazioni, stacchi repentini e tratti innaturali. Chi conosce la scrittura sa riconoscere immediatamente questo tipo di falsificazione.

Nelle analisi sui documenti del caso Orlandi, Cordella esclude questi tre metodi perché non riscontrano le caratteristiche tipiche degli imitatori. La grafia appare spontanea e continua.

Il problema della fotocopia nei documenti del caso orlandi

Una delle difficoltà maggiori nell’analisi grafologica riguarda l’uso di fotocopie. Nel caso del bigliettino trovato nel 1993 vicino a piazza del Parlamento, si dispone solo di una copia riprodotta del testo, non dell’originale. Questo complica i controlli sulla genuinità e coerenza della scrittura.

Nel biglietto si notano due stili diversi: la frase “Con tanto affetto” è scritta in modo compresso, dove le lettere sono vicine e il tratto mostra un segno grafologico chiamato accartocciata, tipico di adolescenti con atteggiamenti di chiusura e difficoltà d’espressione. L’altra parte, “la vostra Emanuela”, si distingue per una scrittura più ariosa, con lettere distanziate e movimenti più rilassati.

È strano, ma entrambe le sezioni del testo sembrano compatibili con la mano di Emanuela Orlandi. Questa differenza indica che il biglietto potrebbe non essere stato scritto tutto nello stesso momento, ma assemblato da parti diverse.

Conclusioni sugli esami di sara cordella e implicazioni per il caso

Cordella riassume dicendo che nessuno ha imitato la scrittura di Emanuela nei documenti analizzati e che entrambe le parti del testo sembrano scritte da lei. Però, senza l’originale, rimane il sospetto che il documento sia stato realizzato unendo due testi distinti, con un semplice collage meccanico.

Questa ipotesi spiegherebbe le incongruenze e le differenze stilistiche tra le due sezioni. Testi autentici sarebbero stati utilizzati, ma assemblati da qualcun altro per creare un messaggio unificato.

Stabilire con certezza cosa sia successo spetta alle indagini della magistratura e agli esperti incaricati. La grafologia ha limiti evidenti quando il materiale di partenza non è originale, ma rimane uno strumento utile per restringere il campo delle possibilità. Il caso Orlandi prosegue con nuovi interrogativi in attesa di risposte concrete.